B001. ゴミ集め屋のエレジー

ゴミ収集作業車の図、いまでは全国どこでも見られる風景である。このページは、装いを新たに再スタートすることにしたので、先ずはいま私が関与している仕事風景から書きだすことにしたい。

ゴミ処理の仕事、これがコロナ騒動の中で、突然に社会活動に必要欠くべからざる業務、いわゆるエッセンシャル・ワークとして認識されることになったのはご存じの通り。それまではと言えば、きつくて汚くて危険な、いわゆる3Kと称される単純な肉体労働の代表的な仕事の一つと思われていたのに、である。

この仕事がなにかの都合で一時的に止まってしまい、街路にゴミが山となってあふれた日のことを思えば、その重要性が認識される機会はたびたびあった筈である。現に東日本大震災後の何日間かは、大方の都市ではゴミの収集作業がマヒしてしまい大変な騒ぎになったことは記憶に新しい。しかし残念なことに、今日までやはり単なるうす汚いごみ集め屋だとの認識は改たまってはいなかったのも事実である。

なんの因果かこのたびは、世間から光があてられ、社会に重要な役割を担っていると、遅ればせながらではあるが再認識されるに至ったのである。医師や看護師職等と同等の高貴なる位置にランク付けされたことは喜ばしいことであるが、しかし安心はできない。コロナ騒動が収まれば、また簡単に忘れ去られるかもしれない。どうか、この業務についての社会的地位向上への動きのスタートになることを切に願いたい。

写真に示すようにゴミ集めも近頃は、車両の背後から一気にゴミを飲み込んでプレスして格納してしまう塵埃処理専用の最新鋭の運搬車が主流となっています。これを見た子供たちから、「カッコイイ」と羨望の眼差しが向けられることがあり、これは先々有望な人材が、この業界に入ってくる萌しかもしれないとほくそ笑むのである。ときには住民から「お疲れさん」と声をかけられ、オペレーターが感激することもある。雨の日や風の日も、カンカン照りの日も、よくやってくれているねということらしい。ゆっくりだが、世の受け取り方にも変化の気配を感ずるのである。

しかし一方の現実には、必死になってゴミ収集に精をだしている車に向って、交通の邪魔だとばかりに、怒声を上げる輩も絶えないし、声は上げずとも臭い汚いと偉丈夫に睥睨する姿がある。

環境保全のための資源物の再利用が叫ばれ、いわゆるゴミの分別が強く推奨され行政が推進しているが、まだまだこれもままならない。煙草の吸い殻をギュウギュウに詰め込んだペットボトルが再利用だとして捨てられたり、つまり分別など意に介さない一定程度の住民が存在するのが現実の姿で、道遠しではある。暖衣飽食慣れして舞い上がった上流社会の見苦しい姿は、ゴミ集め屋の観点からはいくらでも指摘できるが、また機会があれば登城させることにしたい。

ゴミ集めはまぎれもないpublicな仕事なのだが、なぜか大方は民間の事業者に破廉恥な価格で丸投げされています。本来は少なくとも公務 public office job の分身であるはずで、高貴なエッセンシャル・ワークとして認識するだけでは片手落ちで、額に汗しているワーカーにはそれに値する処遇が保障されなければならない筈だ。

このところのコロナ騒動もあって、これまでの記録が165編になったところで筆が止まってしまった。それを目にした印刷屋が、気を利かして小ぎれいな一冊の本にもしてくれたことだし、惰性で続けるのは、老いぼれたかつてのスターが恥ずかし気もなくメディアに顔をさらし続けているようなもので、男らしくもないのでキッパリと区切りとするに越したことはないと、一段落の筈だった。

ところがノートにまたメモを書きこんでいるのだから、不思議だ。再開するなら少しは目先を変え、気持ちもテーマも入れ替えられたらいいが、残念ながら才が許してくれない。あいかわらずに終わってしまうかもしれない。ついでにNETの方も刷新しようとしたが、ページ作成のテクニックをすっかり忘れてしまって大改造は手に負えないので、旧来のページをそのままにして、リンクさせることでお茶を濁すことにした。リンクの手直しですらややこしくて、年月の経たことを実感するのである。

(2022/02/01)

B002. 千里浜なぎさラインのドライブ

千里浜なぎさラインと称されている海岸をドライブすることにした。若者たちに人気があるスポットと聞くので、いまさら私たちシニアの訪ねるところではないかもしれないが地図を広げて眺めているうちに、どうしてもそこを一度は走ってみたいという衝動に駆られたのである。

そこは北陸・石川県、日本海に張り出している能登半島の西側の付け根付近にまっすぐに伸びている海岸線である。全長はわずか30キロ程度だが、日本で唯一、普通の車で走行可能な砂浜ロードであるという。 現地まで片道およそ600キロの道のりを要するのだから、たかだか30キロのドライブコースを体験するために、少々馬鹿げた遠征の企画とも思えるが、日本列島の「ヘリ」を走ることをなによりの極楽としている私たちにとっては、未踏のコースでもあるので興味は深まるばかりである。

梅雨の晴れ間の日本海、まっ平らな砂浜ロードがはるかに羽咋の方角に伸び、その先が翳むようにして空に溶け込んでいる。白波がなぎさを繰り返し洗い、海風が頬に優しく、すべてが心地よい。はるか前方の延長上に弓のように突き出ているのが能登半島である。まるで絨毯を敷きしめたような引き締まった砂地、思わず裸足で駆け出したくなる気分である。信号も交差点もなく、むろん車線などもない自然のなぎさ、自由に、ゆっくりと、そしてのんびりと、愛しむようにして砂の道の感触を味わったのである。これでまた列島の「へり」に、私たちの軌跡を残したことになる。

この後は再び富山に回り込むことにした。実を言えば、2021年の初夏に、富山湾を氷見から魚津まで海沿いのドライブをしているが、その時に見落とした景観を補完する意味合いもある遠征だったのである。

高岡市では、山町筋の旧い商店街を訪ね、鋳物の制作体験もした。出来上がった風鈴に短冊を付けて、少し滑稽だが「大仏も耳を澄まして梅雨晴れ間」(2022年高岡にて)などと書き込み、悦に入っている。

富山市では、環水公園で休憩をとり、ちかごろ有名になっているという公園内のスターバックスのコーヒー店に立ち寄った。ここも若い人たちのたまり場だ。

また、こんどこそは立山の景観をカメラに収めようとホテル高層階の部屋を予約、果せるかな、山容をしっかりと記憶に補完できたのは幸いなことだった。

ところで、移動の初日に宿としたホテルの所在地が金沢市片町、片町とは一般に街道や川筋の片側に商店街を形成し発展してきた町であると聞いたことがあるが、確かにここは目の前を犀川が流れている「片側町」でる。

古くから隣接する香林坊ととともに金沢を代表する繁華街とされ、専門店や飲食店などのあらゆる商業施設が立ち並び、多くの人々が集まっている。オープンしたばかりのホテルの粋な計らいで、夕刻の歓楽街や古い屋敷通り、裏通りなどをぶらぶら散歩するという企画に参加させてもらい、片町の賑やかさを実感した。ここで妙に符合したことは、実は私どもの茅屋も、いまも通称「片町」と呼ばれている地区にあることだ。ただしこちらは雨水を吐くための堀川が流れているだけの片側町だから、ゆめ風情などはない。

さて終わってみて、今回ほど出かける前に気持ちが高ぶったことはなかったような気がする。それというのも、半日で600キロも車を走らせるような旅がこの先どのくらいできるのか、ふと脳裏をよぎったからである。時あたかも冒険家・堀江謙一氏が、ヨットで単独8,500キロの太平洋横断を成功させたと報道されている。しかも、それは60年の歳月を経ての再度の冒険航海である。強い志さえあれば、まだできることもあるということなのだろうか。

(2022/06/15)

B003. そこは「たたら製鉄」の地だった

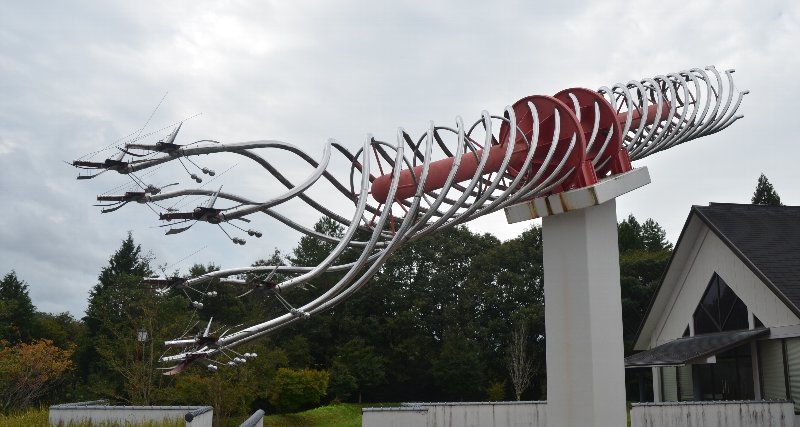

奇怪なオブジェ、この地を訪ねた者には即座に、その正体が八岐大蛇(ヤマタノオロチ)像だとわかるが、写真の情報だけでは魔訶不思議な構築物にしか見えない筈である。ここは島根県奥出雲町横田の「奥出雲たたらと刀剣館」、その広場の高いコククリート台座に鎮座している。

奥深い中国山地、いわゆる奥出雲となれば、私も長いこと一度は訪ねたいとしていた神話の地である。いたるところ、「オロチ神話」に由縁する伝承が語られていて、興味が魅かれるユニークなところですね。

天の岩屋騒動で髙天原を追われた速須佐之男命(ハヤスサノヲノミコト)が降った地が、出雲の国肥の河の上流・鳥髪、すなわちこの奥出雲とされ、そこで高志之八俣遠呂知、すなわち出雲古志郷の八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治のストーリが語られるのである。

肥の河の川上に導かれた速須佐之男命、そこで嘆き悲しんでいる老夫・足名椎と老女・手名椎に遭遇しその訳を聞けば、8人の娘がいたが年ごとに八岐大蛇がやってきて娘を食われ(喫する)、いよいよ最後の櫛名田比売(クシナダヒメ)の番であるという。そのオロチはと問えば老夫が言うに、目は赤かがち、一つの身体に八つの頭と八つの尾、身体には日陰葛と檜・椙が生え、その長さは谷八つと山八つにわたり、腹を見れば血が流れただれているという。

これを聞いてオロチ退治に立ちあがった速須佐之男命。船形の大きな八つの器に強い酒を盛って待つと、オロチが現れ頭をそれぞれの器に垂れ入れて飲むや酔って突っ伏し寝てしまう。速須佐之男命が、十拳の剣で斬りちらしたところ肥の河は血の川となったという。そしてオロチの中ほどの尾を斬ったところ剣の刃が欠けてしまう。切り裂いてみると、そこに現れたのが「都牟羽之太刀(ツムハノタチ)?」、これは誠に稀有なものと天照大神に献上する。すなわち「草那芸之大刀(クサナギノタチ)」である。

さらに速須佐之男命は出雲国須賀の地に宮を造作したところ、そこに雲が立ち騰るを見て作った歌が、八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を (夜久毛多都 伊豆毛夜弊賀岐 都麻碁微爾 夜弊賀起岐都久流 曾能夜弊賀岐袁) とつづくのである。

古事記ストーリに道草してしまったが、訪問した「たたらと刀剣館」の「たたら」とは、粘土で造った炉の中に砂鉄と木炭を投入し、人力で空気を送り込んで温度を上げて鉄を造る技術で、千数百年以上前からの歴史を誇る日本独自の伝統的な製鉄法のことである。とくに砂鉄が採れる中国地方の山間で盛んにおこなわれ、日本で造る鉄の80%以上を占めたこともあったといわれています。高炉を使った近代製鉄が始まると姿を消していき、いまは島根県の雲南市から奥出雲町を中心にした地域で、技術の保存に意がそそがれていると聞きました。

記念館には実物大の炉の模型や玉鋼の実物などを目にすることができます。実際に鍛えられた刀剣を手にさせてくれましたが、玉鋼が刀剣の原料として各地に供給されたばかりでなく、鉄を用いて多くの農具をはじめとした生活用具がつくられ、この地域における一大産業だったことが分かります。つまりここ古事記の地は「たたら製鉄の地」でもあったことである。八岐大蛇、斐伊川、たたら製鉄そして草那芸之大刀と、奥出雲は興味が尽きないデスティネーションである。

中国山地は、実際に踏み込んでみないとわからないが、驚くほど山深いことを実感します。近年、尾道自動車道や松江自動車道で容易に横断することができるが、すこし脇道にそれると、くねくねとした山道を走らなければならない。島根・宍道駅から備後落合間を走る木次線、途中スイッチバックで知られる鉄道はまだ健在?であった。ラッキーなことに濃紺と白で化粧した「おろち号」と谷川沿いの道すがらすれちがい思わず手を振ったが、この列車は間もなく運行中止が取りざたされているという。。

さてさて、ここまでの旅程作りには、利用する交通機関や道路の選択と時間調整に細かい目配りが求められ、結局のところ往きは広島空港へ飛び、復路は出雲空港からという技をつかい、終わってみればなんとも神話の国々は私たち東北の地からは遠い世界であったことである。

(2022/10/15)

B004

フォークグループ「NSP」を記念するオブジェである。ベースギターをあしらったベンチが、小高い築堤の上に設置されている。場所は岩手県の一関市、市内を流れる「磐井川」の堤防、そして時間になるとフォークソングのメロディも流れるという。それが「夕暮れ時はさびしそう」の曲だ。

私がギターを弾くことがなければ、こんなところを訪ねることはなかったと思う。手習いを初めたころ、幼い技量でも弾けそうな曲をと楽譜をあさっていたときに見つけた中の一曲である。世に出たのが1970年代の初めごろと言われているが、私には聞き覚えがない曲だった。繰り返し楽譜を追いながら音を出していると、次第にほのぼのとした郷愁を誘うセンチメンタルなメロディに魅かれたのだった。添えられた詞も、いかにも不安そうな夕暮れ時の情景が素直な若者ことばでセンシティブに表現されている。

かつてこの地で学生時代を過ごしたという青年たちのグループを、NSPとして世に出すキッカケとなった楽曲とされている。中心となって活躍したのが天野滋氏、しかし彼はまもなく早逝したとのことで、そのことも相まって地域の人々にこのようなオブジェを作らせたのかもしれない。

音楽好きな仲間が集まってバンドなどをつくり、その情熱の発散が音楽に向う姿は当時もいまも変わらないと思うが、なかにすこし感性の秀いでたものがいれば、世にその道が開けても不思議はない。NSPの天野の存在はそういうものだったのかもしれない。メジャーになって多くのファンを得ても、地域の人々にとっては、この地が育んだ特別の「NSP」なのである。

ところで堤防に上ってふと思い出したことは、この磐井川にはかつての水害の悲惨な歴史が記録されていることである。1947年のカスリーン台風と翌年のアイオン台風、記録的な雨で川が大氾濫を起こし、一関の町は壊滅的な被害を蒙り、多くの人命も失われたことである。このとき岩手県から宮城県にいたる北上川水系ではあらゆるところで氾濫による災害が発生しているが、実を言うと、ここから50キロほど北上した北上川のほとりにあったわが生家も、信じられないような濁流にのみ込まれたのである。私の小学生時分のこと、一関の災害とともに生家の災害体験も脳裏に刻み込まれていたことである。

川幅はさほど広くないが、500メートルほどもある河川敷、両側の街並みを守るように高くて頑強な堤防が走っている。そこから西方に残雪の栗駒山が、青空の下にくっきりと光っている。たぶんあのあたりに夕日が沈むのだろうと思いをめぐらしたのであった。

メロディが流れるという夕刻にもまだ早かっので、それとなく口ずさみながら堤防の真新しい階段を下り、この地を後にした。

今回の旅行きは、小さな旅のつもりで車を走らせている。人は誰でも年を取ると身体的には、まるで空気の抜けたゴムマリのような存在だと思う。少しよろけて転んだりすれば、そのままべったりと地面に張り付いて身動きできなくなるおそれがある。ひところのように軽く弾んで身をかわすなんて望むべくもない。そんなことは子供たちを観察すれば、彼我の違いが簡単に理解できる。さすれば、あまり長距離運転の計画も無謀に思えてくる。近くにもまだまだ興味を抱かせてくれるディステネーション、いわば穴場はいくらでもある。

小さな旅に一味を添えようと思いつき、JR一関駅に立ち寄って懐かしい駅弁を買い込んだ。これで旅心も一段と高まるというものである。ここでも発車のたびに、ホームにくだんの楽曲が流れているので、ますます地域の人々の、かつてのグループに対する思いやりを強く感じたことだった。

旅はつづき、緑一色の室根山の麓を走り、気仙沼港に宿をとることにした。 数多くの大型漁船が係留されている埠頭を岸壁沿いに散策しているうちに、静かに夕闇が迫ってくる。やがて港一帯がライトアップされた夜景に変わっていく。予約を入れた近くの食事処で、心行くまでのひとときを過ごすことができたのだった。

終わってみれば、山も川もあり、海もあったので、小さな旅と思ってスタートしたのに実にさまざまな感興に満たされた旅行となったのである。 (2024/05/23)

B005 北の大地を拓く (北海道札幌市)

また北海道の旅を楽しむことになった。この前訪ねたのが2007年の夏だったから、実に17年ぶりとなってしまった。ひところ熱を上げて通い詰めた北の大地である。震災の発生やコロナ騒ぎの混乱の時期があって、北を目指す旅は途絶えてしまい、それからは随分と月日は過ぎていったものである。

北海道行きにはいろいろなことがあって、一度は雪のため飛行機が降りられず函館付近の上空を何度か旋回して戻ったことがあった。また流氷を見物しようと申し込んだツァーが、参加者が少数で取りやめになり計画が流れたこともあった。冬季に北海道に向かう計画にはリスクがあると知ったものである。

ともあれこれで実際に北海道の各地を巡る私の旅は、都合八回目となる。 「北の大地を拓く」としたのは少し大げさな旅のテーマだが、たまたまこの計画をたてているときに、地元地方紙に、門井慶喜氏の「札幌誕生」と題する小説が連載されていて、その小説が意図するものと通じ合うようなことが発見できればいいと思ったのである。

小説ではいまは、明治初年の北海道開拓の模様が語られている。有島武郎が父親からもらった虻田郡狩太の農地を、小作農民たちに開放・払い下げる決断をし、彼の理想を述べている場面に差し掛かっているが、少し前には佐賀出身の島義勇なる明治政府の役人が、茫々たる原野に立ち現在の札幌の区画の原型となる青写真を描き、開発に取り組んでいる姿が描かれていた。

その前には、札幌農学校に集うった新渡戸や内村鑑三、佐藤昌介、宮部金吾、その他多くのその後に各界で活躍することになる人物が登場しており、W・S・クラークをはじめ外人教師が描かれていた。書き出しは、有珠山近くのアイヌの家族やその娘の生い立ちのことだったと記憶している。物語はこれからどう発展していくのか興味の持たれるところである。

札幌では早朝に郊外の「羊が丘展望台」を訪ねた。青く晴れた秋空の下にクラークの像が立ち、緑の芝生に羊が放牧され、札幌市街が朝の光に明るく映えている。

「恋の町札幌」の歌碑に作曲家・故浜口庫之助と裕次郎の胸像も建てられていたが、ここはプレーンな展望台だけに少し余計な飾り物の感がするのは残念である。

前夜は、市内の料理店で食事をとった。そこでは小さなハプニングがあった。お店は、賑やかに人々が行きかう通りの古風な石造りで、人目をひいている。迎えてくれた仲居頭の語るには、大正の初めのころの建築物とのことであった。しかも創業者のルーツは宮城・亘理の地から渡ってきた人物であるという。私たちが阿武隈川をはさんでその隣町からやってきたと知っていかにも親し気に話がはずむのだった。

明治初年、戊辰戦争で敗北し領地を没収された亘理伊達の一門が、新天地への移住を決意、渡道したことは私たちのまわりで語られていることである。その開拓の地が胆振・有珠地方、すなわちいまの伊達市であるということもよく知られている。 お店と亘理伊達との関わりはつい質さなかったが、あとで移住当時の資料の中にお店と同じ名前の家臣が記載されていると知り、珍しい性だったのであるいはその一人につながっているのかもしれないと思い、ここは私だけの面白い発見としたことだった。

青 池

美瑛 秋

美瑛や富良野は、ほぼ取入れも終わった広大な農地が秋色を醸し出している。観光にはそろそろ季節外れとみられるが、一部に花畑が残って私たちを迎えていた。遠景となる十勝連峰はもう冬の気配だ。

行く先々で驚いたことは、名の知れた土産物屋の光景、店内がお目当ての品を求める観光客でごった返していたことだ。札幌の「白い恋人」も小樽の「六花亭」もみんなそうだった。私も小樽ではその群衆に分け入って、飲み物の温度で模様がカラフルに変化するというマグカップ2個を土産とした。

閑話休題、

振り返れば今年は、春に岩手・一関を訪ね、磐井川の土手に設置されたフォークグループ「NSP」の記念のオブジェを訪ねたことと、夏の終わりに、英語のBabuさんと気仙沼を訪ねて「カツオ」の水揚げ光景に歓声を上げ、ついでにしっかりとその味をたしかめたこと、それにこの北海道の旅で、終わりそうだ。 マグカップに暖かいコーヒーを注ぎ、花模様が徐々に赤みを帯びてくるのを眺めながら、この章をしたためている。最早今年も12月に差しかかっている。 (2024/11/08)